Presse

Vous lirez ici les communiqués du Crips Île-de-France et vous pourrez télécharger notre logo.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information, d'interview ou de tournage.

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

TRIBUNE 22-03-2024 // Pour une politique d’éducation à la sexualité à la hauteur des enjeux

COMMUNIQUE // 29-02-24 // Lutter efficacement contre les cancers induits par les papillomavirus

COMMUNIQUE //1-12-23 // Sondage Les Français et la lutte contre le VIH

Save the date // Journée mondiale de lutte contre le sida 2023

COMMUNIQUE // 27-10-23 // 8ème édition du Mois sans tabac, une nouvelle occasion de relever le défi !

COMMUNIQUE // 1-12-22 // Les Français et les traitements de prévention contre le VIH

COMMUNIQUE // 22-03-22 // Artère 2022 : 2 nouvelles oeuvres exposées à l'occasion du Sidaction

COMMUNIQUE // 1-12-21 // 40 ans d'épidémie de VIH/sida : lutter contre la sérophobie qui s'ignore

COMMUNIQUE // 26-06-21 // Enjoy & Take care : le triporteur du Crips au village des fiertés à Pantin

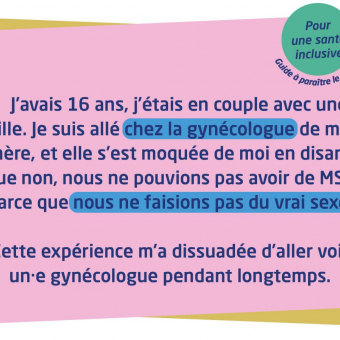

COMMUNIQUE // 22-06-21 // Mois des fiertés : un guide pour améliorer la prise en charge des personnes LGBTQI+

SAVE THE DATE // 27-05-21 // Un guide pour améliorer la prise en charge des personnes LGBTQI+

COMMUNIQUE // 1-12-20 // L'impact du Covid sur la prévention du VIH

Copyright de la vignette: Crips Île-de-France