Plan IDF sans Sida

Sondage 2021 : en France, une sérophobie qui s'ignore

Consultez les dernières actualités du CRIPS

« Le rapport des Français au VIH/sida 40 ans après son apparition : évaluation des connaissances et des perceptions »* réalisé par l’institut CSA pour le Crips IDF montre que les idées reçues sont toujours bien ancrées.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Crips Île-de-France publie un sondage réalisé par l’Institut CSA intitulé « Le rapport des Français au VIH/sida 40 ans après son apparition : évaluation des connaissances et des perceptions ».

Réalisée en octobre 2021 sur un échantillon représentatif, cette enquête d’opinion met en évidence un paradoxe : les Français(es), s’ils affichent un bon niveau de connaissances sur la maladie et une relation apaisée vis-à-vis de la séropositivité, adoptent des comportements contradictoires dès lors qu’ils sont interrogés sur des situations du quotidien au contact de personnes séropositives.

Qui plus est, le niveau d’information que se prêtent les Français(es) n’est pas aussi haut qu’ils l’imaginent : leur retard de connaissances est important s’agissant des moyens de prévention et des avancées thérapeutiques, entretenant d’anciens clichés sur la vie avec le VIH et de ce fait un sentiment de peur ou de malaise dès lors qu’ils se projettent dans des situations concrètes les mettant en présence de personnes vivant avec le VIH.

De manière générale, les moins de 35 ans apparaissent comme les plus incommodés par ces situations, ce qui révèle un retard accru du niveau d’information pour cette tranche d’âge.

Un bon niveau d’information à priori et des connaissances supposées…

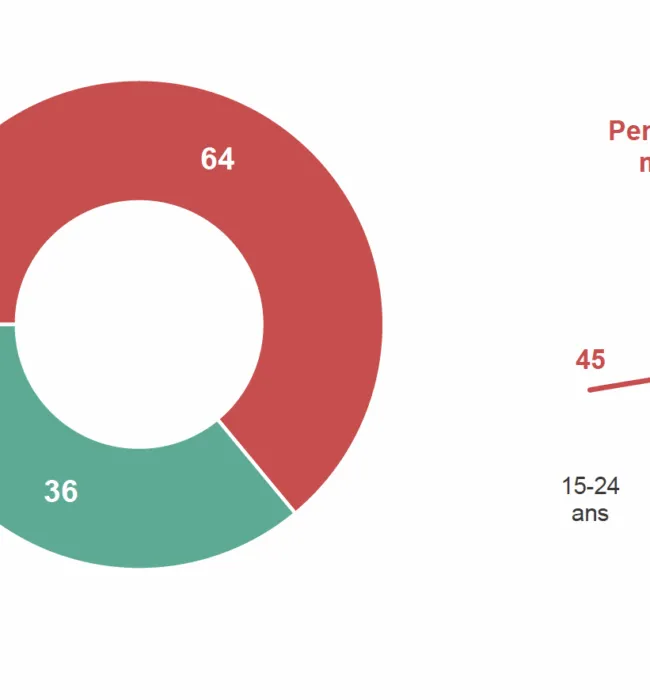

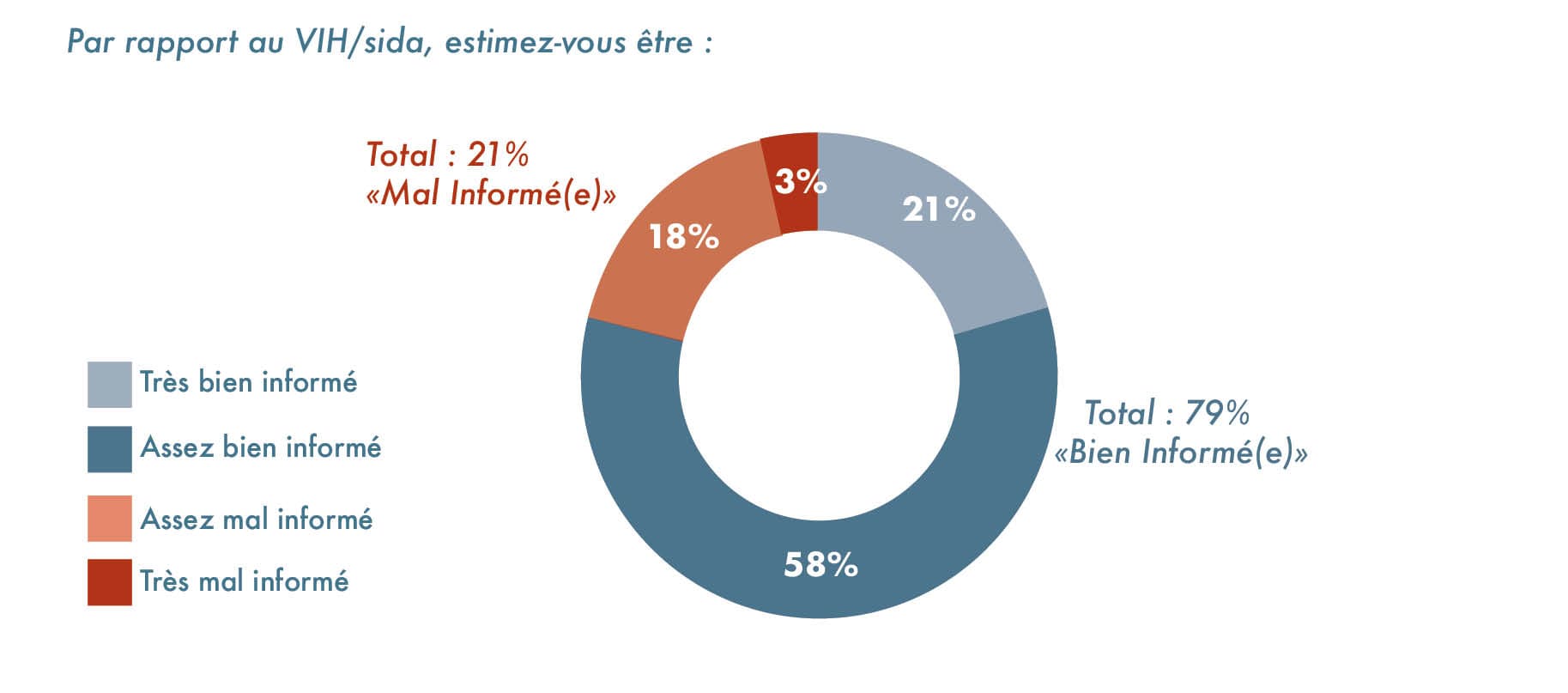

Commençons par une bonne nouvelle : les Français(es) se disent majoritairement bien informés (79%) par rapport au VIH/sida, exception faite des 15-24 ans dont 1/3 ne partage pas cet avis.

Les efforts déployés par les acteurs de la lutte contre le VIH/sida semblent porter leurs fruits puisque les personnes interrogées sont nombreuses à déclarer avoir été sensibilisées à la prévention du VIH/sida (77% d’entre elles), principalement via des campagnes de prévention ou dans les médias.

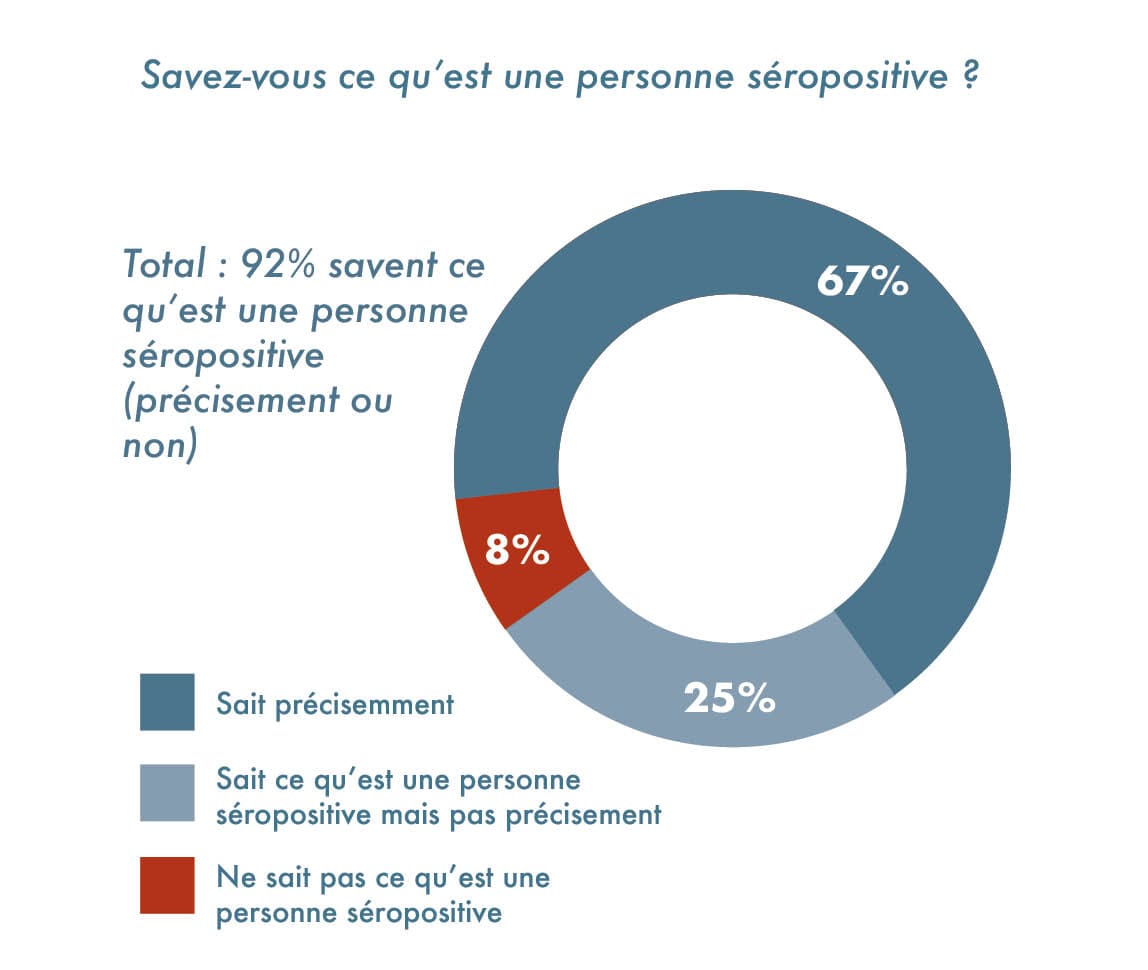

Le résultat : peu de doute sur les modes de contamination avec 75% des personnes interrogées qui les identifient avec exactitude et 92% qui déclarent savoir ce qu’est une personne séropositive, précisément ou non.

36 %

27 %

(1) Soit une hausse de 6 points depuis 2017*. Ce taux grimpe à 38% chez les moins de 35 ans, soit une hausse de 5 points depuis 2017*.

63 %

22 %

13 %

seraient mal à l’aise si elles fréquentaient le même cabinet médical qu’une personne séropositive.

« Quand je vais chez le dentiste, je suis systématiquement le dernier rendez-vous même si j’étais placée en milieu de journée. Pourquoi ? J’imagine pour des process de désinfection ou autre. Pareil pour la gynécologue où on m’a dit qu’on ne pouvait pas me prendre car patiente trop “compliquée”. On a l’impression d’être des pestiférés. »

Ce ressenti s’étend de façon criante à la sphère professionnelle.

« Il me dit qu’il y a un risque que le poste ne me convienne pas, que je sois trop souvent absente. Mais je n’ai jamais été en arrêt maladie ! Donc ne pas dire, est-ce la solution ? Il y a manifestement une “prime” à l’anonymat, une valeur ajoutée à ne pas dire qui m’est insupportable.»

17 %

des actifs seraient mal à l’aise si l’un de leurs collègues était séropositif.

Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que cette perception de danger est partagée y compris par celles et ceux se déclarant les plus informés sur le sujet.

25 %

19 %

18 %

La raison de ce sentiment de gêne ou de malaise ?

Pour les 3/4 des répondants, c’est la peur des contaminations.

Ce que révèlent ces chiffres, c’est donc le niveau élevé d’une peur irrationnelle de la contamination entraînant un niveau tout aussi élevé de discriminations.

«Quand j’ai quitté ma campagne, je me souviens que ma mère m’a dit : “Ne me ramène pas le sida”. Là d’où je viens, les personnes ont peur du VIH et des séropositifs parce qu’ils ne connaissent pas.»

Il est donc nécessaire de rappeler que, sans traitement efficace, le VIH peut être transmis par voie sexuelle, sanguine, ou de la mère à l’enfant ; il ne se transmet pas par le simple fait d’être à proximité d’une personne vivant avec le VIH. Il n’existe donc aucun risque à côtoyer une personne séropositive.

Dans ce contexte pesant, révéler sa séropositivité apparaîtrait inenvisageable pour près d’¼ de la population. Un choix de silence avant tout pour préserver son entourage du risque d’inquiétude que l’on projette (54 %).

«Avec ma famille, j’inverse les rôles: au lieu de me soutenir, c’est moi qui les soutiens. Le VIH est lié à la sexualité, et ce thème est culturellement un tabou.»

In fine, des idées reçues toujours bien ancrées, des moyens de prévention et des avancées thérapeutiques méconnus.

76 %

73 %

60 %

59 %

pensent que le risque qu’une femme enceinte séropositive sous traitement transmette le VIH à son enfant est élevé.

Des solutions existent

«Les résultats du sondage sont clairs : il y a urgence. Urgence à reparler du VIH. Urgence à mettre en exergue les progrès scientifiques qui nous permettent de croire en la fin du VIH d’ici 2030. Urgence à informer sur les réalités de la vie avec le VIH.»

Gabriel Femenias – Directeur général du Crips Île-de-France

Nous appelons à un renforcement de la prévention en milieu scolaire.

69 %

des Français demandent le renforcement de la prévention en milieu scolaire.

L’éducation à la sexualité est une base sur laquelle peut se construire une politique d’information efficace sur le VIH/sida.

Concrètement, l’éducation à la sexualité est prévue dans la loi du 4 juillet 2001. Elle consiste en l’obligation d’organiser au moins 3 séances annuelles d’information et d’éducation à la sexualité, à chaque niveau d’enseignement dans le premier et le second degré. Ces séances ne se limitent pas à une information descendante sur des pathologies, mais elles permettent d’échanger plus largement autour des questions d’estime de soi, de respect de l’autre, d’acceptation des différences, de la compréhension et du respect de la loi, de responsabilité individuelle et collective, etc. Ces séances ont cela d’essentiel qu’elles donnent l’occasion aux jeunes d’être outillés pour se construire.

Et pourtant … Si la loi est ambitieuse et claire, son application reste très parcellaire. Une enquête du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes révèle que 25 % des écoles, 4 % des collèges, et 11,3 % des lycées n’ont mis en place… aucune séance !

Et parmi les établissements mettant en place ces séances, peu nombreux sont ceux qui le font de manière systématique trois fois par an et à chaque niveau.

Nous demandons le renforcement des campagnes de communication sur le traitement comme outil de prévention.

Nous le savons, le message « i=i» ou « indétectable = intransmissible » constitue l’outil de prévention le plus efficace pour lutter contre le VIH/sida, une révolution pour la qualité de vie des personnes séropositives et un puissant vecteur de lutte contre la sérophobie.

L’appropriation du message « i=i » permettrait de déconstruire les préjugés, de changer l’image de la personne séropositive, d’apporter des éléments scientifiquement vrais de la vie avec le VIH.