Éducation à la sexualité

Accès membres

Crée le 6 octobre 2025, modifié le 6 octobre 2025

Dans un rapport intitulé « Réévaluation de la stratégie de dépistage de l’infection à VIH en France, la Haute Autorité de Santé (HAS) indiquait que « la priorité doit être accordée au dépistage de l’infection à VIH au sein des populations clés ».

Concrètement, la HAS recommande un « renforcement de la fréquence du dépistage dans ces populations :

La HAS maintient également sa recommandation d’un dépistage au cours de la vie pour la population générale : « afin de permettre le diagnostic des personnes qui ignorent leur séropositivité et de réduire l’épidémie cachée, la proposition d’un test de dépistage de l’infection à VIH au moins une fois au cours de la vie entre 15 et 70 ans doit être maintenue et représente une approche complémentaire au dépistage au sein des populations clés. »

Ce faisant, afin de réduire le nombre de personnes non diagnostiquées et de réduire le délai entre infection et découverte de séropositivité :

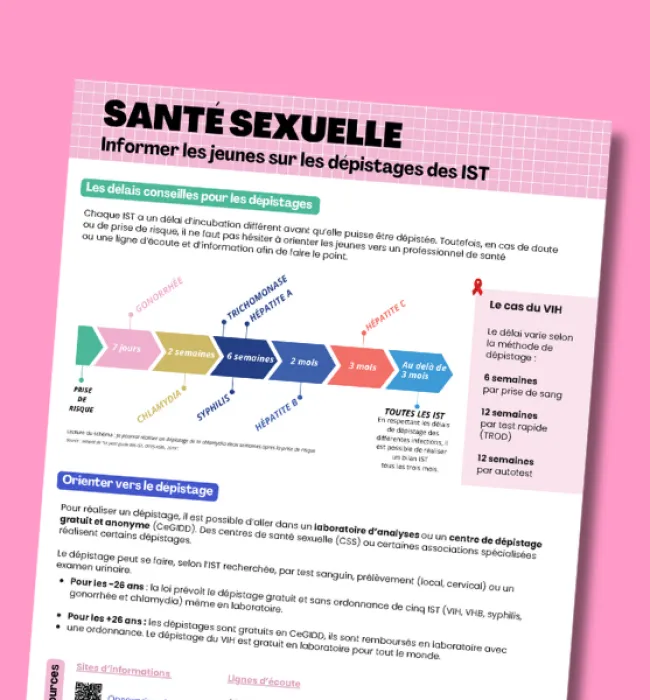

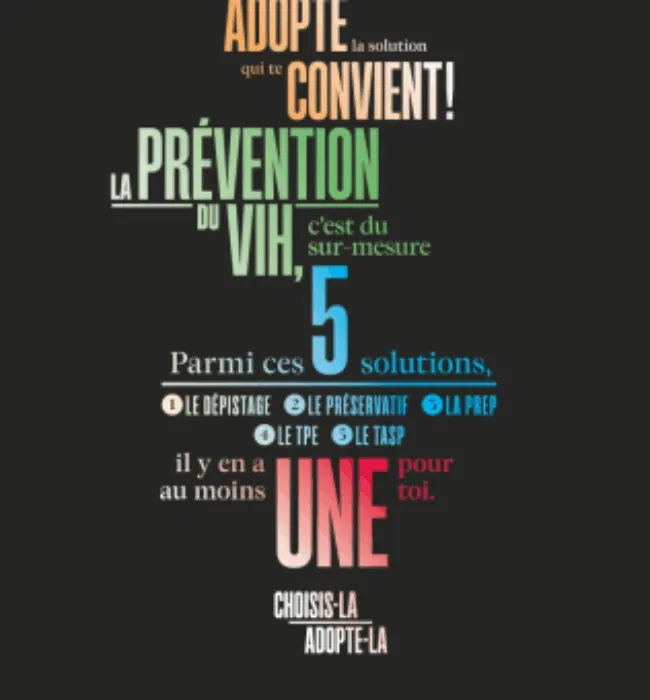

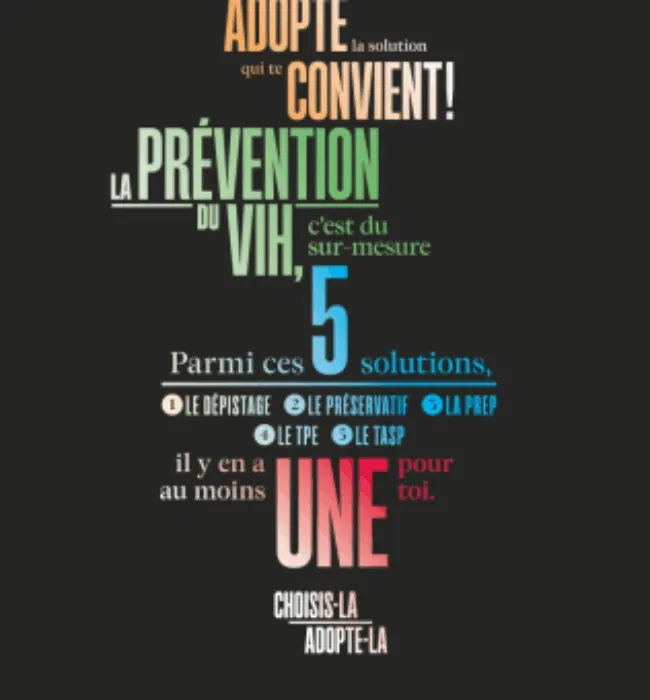

Aujourd’hui, l’accessibilité au test de dépistage du VIH est réelle au regard du nombre de dispositifs existants. Concrètement, plusieurs solutions existent pour faire un test de dépistage du VIH : en laboratoire d’analyse (sans rendez-vous, sans avance de frais et sans prescription médicale), en Cegidd pour réaliser un test gratuit, via un autotest ou via un test rapide (TROD) dans le cadre d’actions associatives de dépistage.

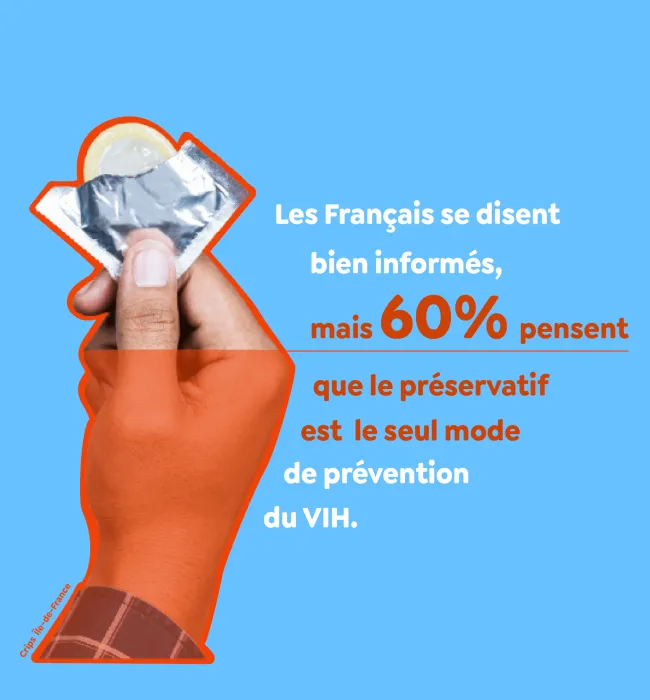

En France, la politique de promotion du dépistage au VIH subit deux écueils :

Lorsqu’un test de dépistage du VIH n’est pas proposé à une personne en contact avec une structure de soins, en présence ou non d’un facteur de risque ou d’un signe évocateur d’une infection possible, on parle d’« occasion manquée ». Concrètement, les délais entre infection et dépistage restent trop longs : deux ans chez les HSH, trois ans chez les femmes et quatre chez les hommes hétérosexuels. Le résultat : 26 % des contaminations sont découvertes à un stade tardif en France et pour 51% des découvertes de séropositivité, cela concernait des personnes déclarant qu’il s’agissait de leur premier test.

Près de 25 000 personnes ne connaissent pas leur séropositivité en France, dont une grande partie vit en Île-de-France. Les personnes non diagnostiquées sont aujourd’hui à l’origine de la majorité des contaminations en France.

Accès membres