L'endométriose

Crée le 11 octobre 2025, modifié le 17 octobre 2025

L’endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur dix.

C’est la première cause d’infertilité en France.

Elle est liée à la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Souvent, elle provoque de fortes douleurs, notamment au moment des règles. Les mécanismes qui causent cette maladie sont encore très peu connus et son diagnostic très long.

Qu’est-ce que l’endométriose ?

L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique de l’appareil génital féminin qui touche uniquement les femmes en âge de procréer. Au cours des cycles, l’endomètre, ou muqueuse interne de l’utérus, s’épaissit puis se désagrège si aucun embryon ne s’implante. C’est ce que l’on appelle communément les règles.

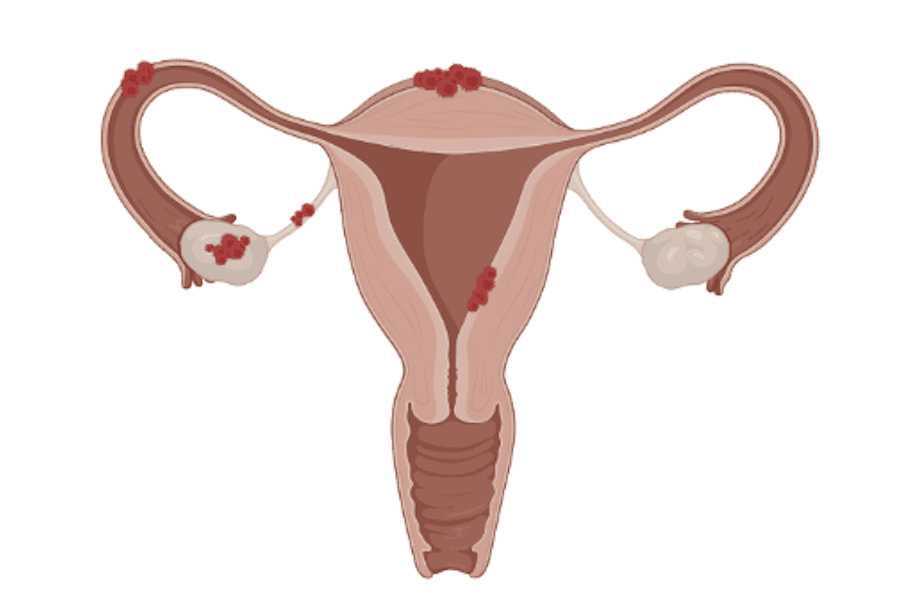

Chez les femmes atteintes d’endométriose, l’endomètre se développe en dehors de l’utérus et va coloniser les autres organes. Le plus souvent, les organes touchés avoisinent l’utérus (péritoine, ovaires, trompes, intestin, vessie, uretère, diaphragme…). Après migration, ces cellules endométriales, au lieu d’être détruites par le système immunitaire, subissent les modifications hormonales propres aux cycles féminins, ce qui leur permet de proliférer.

La présence de ce tissu provoque des lésions, des kystes ovariens, des adhérences, ou des réactions inflammatoires chroniques qui peuvent engendrer la formation de tissu cicatriciel (amas de tissus, fibrose).

Les différentes formes de développement du tissu endométrial hors de la cavité utérine :

Les ressources pour un diagnostic

- Le diagnostic se fait généralement par le biais d’un médecin généraliste, d’une sage-femme ou d’un gynécologue, mais est possible par tout professionnel de santé formé et ouvert à la prise en charge de la maladie.

- L’examen clinique est guidé par la description des symptômes et un examen clinique, qui peut inclure un toucher vaginal ou un toucher rectal. La prescription d’examens complémentaires, souvent d’imagerie médicale, permet de confirmer le diagnostic et de proposer des traitements adaptés.

- Il existe deux centres de spécialistes pour l’endométriose en région parisienne à l’hôpital Tenon et à l’hôpital Cochin, qui permettent un diagnostic rapide, l’accès à des traitements médicaux, chirurgicaux et à la PMA.

- Le site Internet de la startup Ziwig, qui a développé l’Endotest®, possède un questionnaire en ligne qui permet d’évaluer sa probabilité d’endométriose, ainsi que de se constituer un dossier patient complet à destination des professionnels.

- Les bénévoles régionales d’Endofrance, que l’on peut contacter via le site de l’association, sont disponibles pour toutes les questions relatives à la maladie et pour orienter vers des spécialistes.

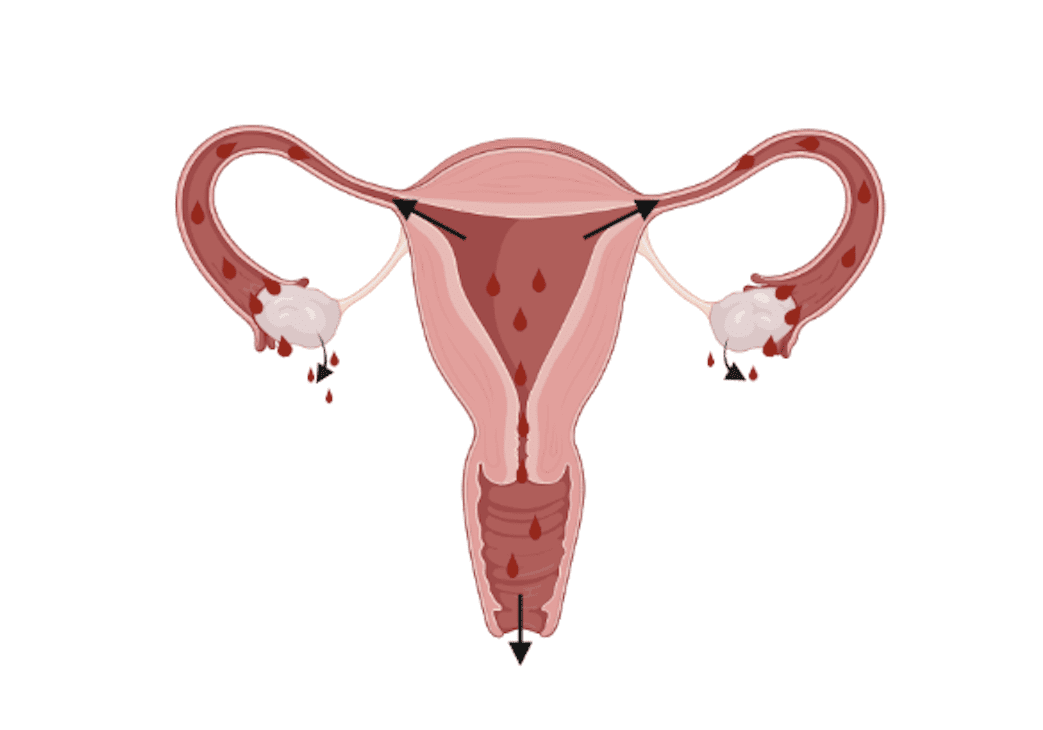

L’hypothèse la plus communément acceptée est la théorie dite du « reflux menstruel ». Au cours du cycle menstruel, certaines cellules de l’endomètre migrent au lieu de s’évacuer pendant les règles, et s’installent dans les trompes, les ovaires, le vagin. Ces cellules continuent à survivre au cours des cycles menstruels, générant les lésions douloureuses caractéristiques de la maladie. Ces cellules peuvent atteindre des organes proches comme le colon, le rectum, ou la vessie. Dans certains cas plus rares, elles pourraient même atteindre des organes plus lointains comme les poumons.

Cependant, le reflux menstruel existe chez quasiment toutes les femmes. En sachant que seulement 10 % d’entre elles développent de l’endométriose, d’autres hypothèses complémentaires ont été évoquées, comme celle d’une défaillance immunitaire qui ne permettrait pas d’éliminer ces cellules endométriales en fin de cycle.

Plusieurs facteurs ont aussi été mis en cause dans le développement et la gravité de la maladie, qui est dite multifactorielle. Comme pour beaucoup de pathologies dont on ne connaît pas l’origine, l’endométriose semble survenir d’une association de facteurs environnementaux et génétiques. De plus, d’autres facteurs seraient impliqués dans la sévérité de la maladie.

Certaines patientes trouvent aussi un certain équilibre sans traitement, grâce aux médecines dites complémentaires (yoga, acupuncture, ostéopathie…) et à une hygiène de vie adaptée. L’endométriose disparaît lors de la ménopause, mais doit être surveillée surtout lors de la prise de traitements hormonaux de substitution. Chaque endométriose étant unique, chaque patiente doit trouver le traitement qui lui convient le mieux, en fonction de ses souhaits, de son désir de grossesse ou non, et de l’impact de la maladie sur sa qualité de vie.

Les illustrations de ce dossier ont été créées avec BioRender.com